冷感シーツ最強はどれ?快適な夏を叶える選び方と活用

日本の夏は年々その厳しさを増し、寝苦しい熱帯夜が続くことも珍しくありません。この状況は、睡眠の質を大きく低下させ、日中のパフォーマンスに悪影響を与えるだけでなく、体調を崩す原因にもなりかねません。そこで多くの方が求めるのが、寝具の力で体感温度を下げる「冷感シーツ 最強」の一枚ではないでしょうか。

一口に冷感シーツと言っても、その種類は実に豊富です。例えば、触れた瞬間にひんやりと感じる接触冷感シーツ、汗をかいてもサラサラを保つ吸湿速乾性に優れた冷感寝具、またその冷たさを数値で示すQ-max値など、選ぶ際のポイントは多岐にわたります。どの製品が自分に合うのか、冷感シーツ おすすめや冷感シーツ ランキングを参考にしながらも、結局は迷ってしまうかもしれません。

このガイドでは、冷感敷きパッドやひんやりシーツといった多様な夏用シーツの中から、本当に「最強」と言える一枚を見つけるための包括的な情報を提供します。冷感の仕組みから素材ごとの特性、冷感シーツ 選び方のコツ、さらには冷感シーツ 口コミの賢い見方まで、あなたが知りたい情報を網羅しています。ぜひこのレポートを参考に、今年の夏こそ快適な睡眠を手に入れてください。

この記事を読むことでわかること

- 冷感シーツの冷却メカニズムと性能を示すQ-max値の基礎知識

- 主要な冷感シーツに使われる素材それぞれの特徴と選び方のポイント

- 人気の冷感シーツブランドや製品の具体的な比較とおすすめ情報

- 冷感シーツの効果を最大限に引き出すための活用方法と注意点

冷感シーツ 最強の仕組みと選び方

- 接触冷感シーツのメカニズム

- Q-MAX値で知る冷たさの基準

- ひんやりシーツの素材と特性

- 冷感シーツ選び方の重要ポイント

- 夏用シーツに求める機能性

接触冷感シーツのメカニズム

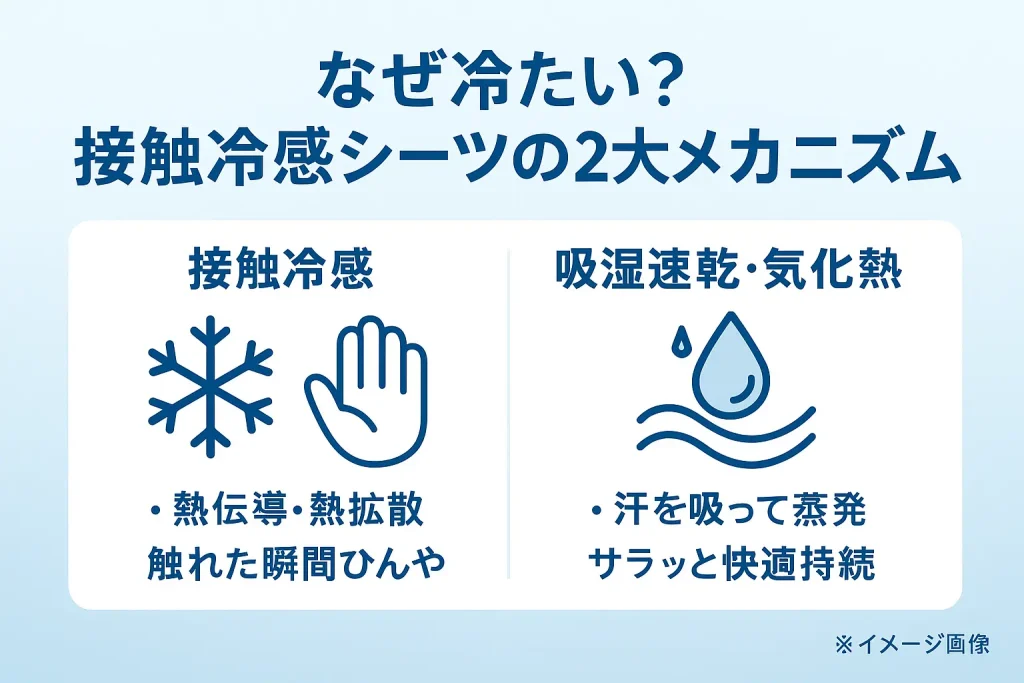

冷感シーツがなぜ冷たく感じるのか、その秘密は主に二つのメカニズムにあります。これを理解することで、ご自身に最適な冷感シーツを選ぶことができるでしょう。

一つ目は、接触冷感と呼ばれる仕組みです。これは、私たちが冷感シーツに触れた瞬間に、体からシーツへと熱が素早く移動する熱伝導と、その熱がシーツ全体に速やかに広がる熱拡散という現象を利用しています。多くの金属やガラスが触れた瞬間に冷たく感じるのと、同じ原理です。体から効率的に熱を奪う力が強ければ強いほど、よりひんやりとした感触を得られるよう設計されています。

二つ目は、吸湿速乾性、または気化熱の利用です。人は眠っている間に多くの汗をかきますが、この汗をシーツが素早く吸収し、そして素早く乾燥させることで、汗が蒸発する際に体の熱を奪う気化熱の原理を活用します。瞬時に冷たさを感じるというよりは、寝汗による不快なべたつきや蒸れを防ぎ、サラッとした快適な状態を持続させる効果が期待できます。快適な睡眠のためには、この吸湿速乾性が非常に重要な要素となります。

つまり、多くの高性能な冷感シーツは、これらのメカニズムを組み合わせて、瞬間的な冷たさと持続的な快適さの両方を提供しようと工夫が凝らされています。

ポイント:冷感シーツの二大メカニズム

冷感シーツの冷たさは、主に「接触冷感(熱伝導・熱拡散)」と「吸湿速乾性(気化熱)」の二つの仕組みによって生み出されています。両方のバランスが取れた製品を選ぶと、より快適な寝心地が期待できます。

Q-MAX値で知る冷たさの基準

冷感シーツの製品説明で頻繁に見かけるQ-max値(最大熱吸収速度)は、冷感の強さを示す重要な指標です。この数値は、生地に触れた瞬間に、生地から肌へどれだけの熱が移動するか、つまりどれだけ熱が奪われるかを示しています。

具体的には、ISO18712-2やJIS L 1927といった国際および日本の工業規格に基づいて測定され、その数値はW/cm²(ワット/平方センチメートル)で表されます。測定器が冷却された金属板を生地に押し当て、熱が移動する速度の最大値を計測することで算出されます。

数値が高いほど、触れた瞬間の冷たさが強いと理解できます。

| Q-max値の目安 | 体感レベル | 特徴 |

|---|---|---|

| 0.2W/cm²以上 | 一般冷感 | 「冷感」を謳える一般的な基準です。 |

| 0.3W/cm²以上 | 明確な冷感 | はっきりと冷たさを感じられるレベルです。 |

| 0.4W/cm²以上 | 強力冷感 | 「超冷感」や「極冷感」と表現されることが多く、非常にひんやりと感じます。 |

| 0.5W/cm²以上 | 最上級冷感 | 市販品の中では最高レベルの冷感です。ただし、このレベルの冷感を追求した素材(特に高分子ポリエチレンなど)は、シャリ感や独特の肌触りがあるため、購入前に肌触りの好みを確認することがより重要になります。 |

ただし、Q-max値はあくまで触れた瞬間の冷たさを示すものであり、冷感の持続性や吸湿速乾性といった総合的な快適さを示すものではありません。高い数値であれば良いというわけではなく、肌触りや素材の特性、他の機能とのバランスを考慮することが大切です。加えて、室温や湿度といった環境要因によって、体感は大きく変わることも覚えておきましょう。

ひんやりシーツの素材と特性

冷感シーツの快適さは、使用されている素材に大きく左右されます。ここでは、主な冷感シーツの素材とその特性、メリット・デメリットについて解説します。

| 素材名 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ポリエチレン(PE) | 熱伝導率が非常に高く、高いQ-max値を持つ製品に多く使用されます。 | 圧倒的な接触冷感、速乾性に優れています。 | ゴワつきやシャリ感があり、肌触りの好みが分かれます。吸湿性が低いため、汗をかくとべたつきを感じやすいことがあります。高機能な製品では価格が高めに設定されている場合があります。 |

| ナイロン | 接触冷感性が高く、Q-max値も高めの傾向です。強度と耐久性に優れており、絹のような光沢となめらかな肌触りが特徴です。 | 優れた冷感と耐久性、そしてなめらかな肌触りが魅力です。 | 吸湿性が低く、静電気が発生しやすいという側面があります。 |

| レーヨン(テンセル™、モダール™、キュプラを含む再生繊維素繊維) | 木材パルプなどを原料とする再生繊維です。吸湿性・放湿性に優れ、非常に滑らかな肌触りと光沢が特徴です。接触冷感性も比較的高めです。 | 優れた吸湿速乾性があり、柔らかくしっとりとした肌触りが特徴です。ドレープ性にも優れ、Q-max値もそこそこ高い水準です。 | シワになりやすく、水に濡れると強度が落ちることがあるため、洗濯には注意が必要な場合があります。摩擦にも弱い傾向があります。 |

| ポリエステル | 吸湿性は低いものの、速乾性に優れており、洗濯後の乾きが非常に早いです。耐久性や形状安定性も高い素材です。単独では接触冷感は高くないのですが、他の冷感素材と混紡されたり、特殊加工が施されたりして使用されます。 | 速乾性、耐久性、シワになりにくさがメリットです。比較的安価な製品に多く見られます。 | 吸湿性が低く、静電気が発生しやすい点がデメリットです。 |

| 綿(コットン) | 天然繊維で吸湿性に優れ、肌触りが良く、刺激が少ないため敏感肌の方にも人気があります。接触冷感性は低いのですが、最近ではキシリトール加工などの特殊な加工を施すことで、冷感効果を持たせた製品も登場しています。 | 優れた吸湿性、優しい肌触り、そして通気性の良さが特徴です。 | 乾きにくく、シワになりやすい傾向があります。通常の綿では接触冷感はほとんど期待できません。 |

これらの素材は、単体で用いられるだけでなく、異なる特性を持つ素材と混紡されることで、より多機能で快適な冷感シーツが生み出されています。例えば、高いQ-max値と良好な肌触りを両立させるために、ポリエチレンとレーヨンを組み合わせる製品が多く見られます。

冷感シーツ選び方の重要ポイント

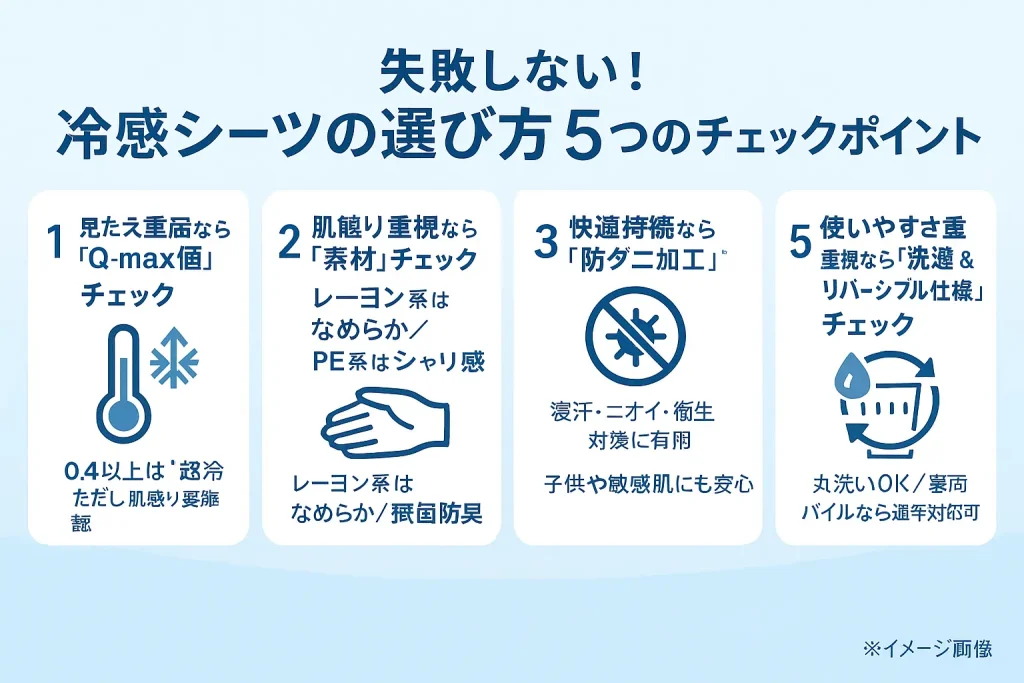

「最強」の冷感シーツを選ぶためには、Q-max値だけにとらわれず、多角的な視点から検討することが大切です。ご自身の夏の眠りに対する悩みや好み、寝室環境、そして予算などを総合的に考慮することが、満足度の高い製品選びにつながります。

1. Q-max値で冷感の強さを判断する

前述の通り、Q-max値は触れた瞬間の冷たさを示す指標です。もしあなたがとにかく強い冷たさを求めるのであれば、0.4W/cm²以上の超冷感タイプがおすすめです。例えば、ポリエチレンや高分子ポリエチレン繊維(東洋紡のドライアイス®など)を主原料とする製品は、高い冷感が期待できます。

一方で、肌触りや他の機能とのバランスも重視したい場合は、0.2~0.3W/cm²台の製品でも十分に冷感を感じられるでしょう。ただし、Q-max値が高い製品は、素材のシャリ感やゴワつきが増す傾向があること、そして冷感は接触している部分に限定されるため、寝返りを打つことで冷感をリフレッシュする必要があることを理解しておくことが大切です。

2. 素材で肌触りや吸湿性を重視する

肌に直接触れるものだからこそ、肌触りは非常に重要です。なめらかな肌触りを求めるのであれば、レーヨン、テンセル™、モダール™、キュプラを主原料とする製品がおすすめです。これらはシルクのような肌触りで、吸湿性も高いため、寝汗をかいても快適な状態を保ちやすいです。

もし独特のシャリ感やひんやり感を優先するのであれば、ポリエチレンやナイロンを主原料とする製品も良い選択肢となります。また、敏感肌の方や天然素材にこだわりたい方には、特殊加工を施した綿素材の冷感シーツも選択肢の一つとなります。綿は肌への刺激が少なく、吸湿性も高いため、汗をかいても心地よさを感じやすいでしょう。

お手入れのしやすさを考慮するのであれば、ポリエステル混紡の製品がおすすめです。これらは乾きが早く、耐久性も高いため、頻繁に洗濯したい方にとって非常に便利です。

3. 機能性で快適さの持続性を重視する

快適な睡眠を持続させるためには、冷感以外の機能性も重要です。

- 吸湿速乾性:寝汗によるべたつきを防ぎ、蒸れを軽減するこの機能は、冷感の持続性にもつながる大切な要素です。特に汗をかきやすい方や、湿度が高い環境で寝る方には必須の機能と言えるでしょう。

- 抗菌防臭加工:汗や皮脂による菌の繁殖を抑え、不快な臭いを防ぎます。衛生面を重視する方におすすめの機能です。特に小さなお子様や赤ちゃんが使う場合は、肌が敏感で体温調節機能も未発達なため、刺激が少なく衛生的に保ちやすい抗菌防臭加工はより重要なポイントとなります。

- 防ダニ加工:ダニの発生を抑制し、アレルギー対策にも役立ちます。アレルギー体質の方やお子様がいらっしゃるご家庭では、ダニ対策が施された冷感シーツを選ぶことで、安心して眠れる環境を整えられます。

- リバーシブル仕様:片面が冷感素材、もう片面がパイル地や綿素材になっているタイプです。季節や体調に合わせて使い分けができるため、年間を通して長く活用できます。

- 洗濯のしやすさ:自宅の洗濯機で丸洗いできるか、乾燥機は使えるかなど、日々のお手入れのしやすさも確認しておくと、長く清潔に使い続けることができます。特に子供やペットがいるご家庭では、頻繁な洗濯が必要になるため、洗濯のしやすさは非常に重要な選択基準となります。

補足:冷感シーツの種類とサイズ

冷感シーツには、ベッドや敷布団の上に敷く「敷きパッド」、マットレス全体を覆う「ボックスシーツ」、枕に装着する「枕パッド」、そして体にかける「冷感ケット」や「タオルケット」など、様々な種類があります。ご自身の寝具に合わせて適切な種類とサイズを選びましょう。

夏用シーツに求める機能性

夏を快適に過ごすためのシーツには、接触冷感性だけでなく、様々な機能性が求められます。これらの機能を理解し、ご自身のニーズに合った製品を選ぶことで、より質の高い睡眠を得られるでしょう。

吸湿速乾性:汗ばむ夜をサラサラに

夏は寝ている間に多くの汗をかきます。そのため、シーツが汗を素早く吸収し、そして速やかに乾燥させる吸湿速乾性は、冷感シーツにおいて極めて重要な機能です。汗でベタつく不快感を軽減し、常にサラッとした肌触りを保つことで、睡眠中の蒸れを防ぎ、快適な寝心地が持続します。

抗菌防臭加工:衛生的に使い続けるために

寝汗は、雑菌が繁殖しやすく、不快な臭いの原因となることがあります。抗菌防臭加工が施されたシーツは、菌の増殖を抑制し、汗臭さを防ぐ効果が期待できます。衛生面を重視したい方や、敏感な方にもおすすめの機能です。これにより、頻繁な洗濯が難しい場合でも、ある程度の清潔さを保つことができるでしょう。特にデリケートな肌のお子様や赤ちゃんが使う場合にも、安心して使用できるでしょう。

防ダニ加工:アレルギー対策にも

ダニはアレルギーの原因となることが知られていますが、寝具はダニが繁殖しやすい環境の一つです。防ダニ加工が施された冷感シーツは、ダニの発生を抑制し、アレルギー症状の緩和にもつながります。お子様がいらっしゃるご家庭や、アレルギー体質の方にとって、この機能は非常に大きなメリットとなります。

リバーシブル仕様:季節や好みに合わせて

冷感シーツの中には、片面が冷感素材、もう片面が綿やパイル地などの暖かみのある素材になっているリバーシブル仕様の製品があります。このようなシーツは、夏の暑い時期には冷感面を使い、気温が下がってきたら別の面を使う、といった使い分けが可能です。これにより、一枚のシーツで長い期間快適に過ごせるため、非常に経済的であり、収納スペースの節約にもつながります。

洗濯のしやすさ:清潔さを保つために

夏の間は特に、冷感シーツを清潔に保つために、頻繁な洗濯が必要になります。そのため、自宅の洗濯機で丸洗いできるか、そして速乾性が高いかどうかは、製品を選ぶ上で非常に重要なポイントです。お手入れが簡単であれば、手間なく常に清潔な寝具で眠ることができ、快適さも持続するでしょう。多くのポリエステル混紡製品は、この点で優れています。製品の品質を保ち、長く愛用するためにも、購入前に必ず洗濯表示を確認するようにしましょう。デリケートな素材は洗濯ネットを使用し、乾燥機は素材によっては縮みや傷みの原因となるため、風通しの良い場所での陰干しが推奨される場合もあります。オフシーズンに保管する際は、湿気を避け、防虫剤を考慮すると良いでしょう。

ポイント:夏用シーツの多機能性

冷感シーツを選ぶ際は、Q-max値だけでなく、吸湿速乾性、抗菌防臭、防ダニ、リバーシブル、そして洗濯のしやすさといった様々な機能性を総合的に考慮してください。これらの機能は、夏の快適な睡眠を支える大切な要素です。

冷感シーツ 最強の製品比較と活用術

- 冷感敷きパッド人気ブランド比較

- 冷感シーツランキングから探す

- おすすめ冷感シーツの選び方

- 冷感寝具を最大限に活かす方法

- あなたに最適な冷感シーツ最強の見つけ方

冷感敷きパッド人気ブランド比較

日本市場で特に人気が高く、「最強」の冷感シーツを探す上で候補となる主要ブランドと、その代表的なシリーズを比較分析します。それぞれのブランドが持つ特徴や強みを理解することで、ご自身のニーズに合った製品を見つけやすくなるでしょう。

ニトリ「Nクール」シリーズ:価格と機能のバランス

冷感シーツの代名詞とも言えるニトリの「Nクール」シリーズは、毎年進化を続け、多くの消費者から支持を集めています。手頃な価格帯から高性能モデルまで、幅広いラインナップが最大の魅力です。例えば、シングルサイズの敷きパッドであれば、2,000円台から5,000円台程度で多様な選択肢があります。

- Nクール(標準モデル):体感的には0.2~0.3W/cm²程度の冷感が推測されます。手軽に試せる価格と、ほどよい冷感が特徴です。吸湿速乾性や抗菌防臭加工が施されているものが多いでしょう。

- Nクールスーパー(強冷感モデル):体感的には0.3~0.4W/cm²程度の冷感が推測されます。標準モデルよりも冷たさを追求しており、シャリ感が増し、ひんやり感がより強く感じられます。吸湿速乾性も向上していると言えるでしょう。

- Nクールダブルスーパー(最上級冷感モデル):体感的には0.4W/cm²以上の冷感が推測されます。シリーズ最強の冷たさを実現しており、触れた瞬間のひんやり感が際立ちます。寝返りでのリフレッシュ効果も高いでしょう。吸湿速乾、抗菌防臭に加え、消臭機能など、付加価値の高い製品が多いですが、肌触りはシャリ感が強いため、好みが分かれることもあります。

ニトリのNクールシリーズは、価格帯と機能性のバランスが非常に優れており、夏の寝具の定番として高い人気を誇ります。特に「Nクールダブルスーパー」は、手軽に試せる超冷感シーツとして非常に人気が高いです。まずはニトリの店舗で実際に触れてみるのも良いでしょう。

しまむら「ファイバードライ」:コスパ最強の挑戦者

ファッションセンターしまむらが展開する「ファイバードライ」シリーズは、その手頃な価格からは想像できないほどの高機能冷感寝具を提供しており、知る人ぞ知る存在です。敷きパッドのシングルサイズであれば、1,000円台から2,000円台で購入できるものが多く、複数枚揃えやすいのが特徴です。

Q-max値は公開されていませんが、ニトリのNクールスーパーに匹敵するか、それ以上の冷感を感じるとの口コミが多く、体感的には0.3~0.4W/cm²以上の冷感が推測されます。ポリエステル、ナイロン、レーヨンなど、接触冷感性の高い繊維を積極的に採用しています。吸湿速乾、抗菌防臭、消臭といった多機能性もニトリに引けを取りません。価格は非常にリーズナブルで、敷きパッドや肌掛け布団など、複数枚揃えやすい価格設定が魅力です。

しまむら「ファイバードライ」は、とにかくコストパフォーマンスを重視する方におすすめです。「最強のコスパ冷感シーツ」を探しているなら、ぜひ一度試してみる価値があるでしょう。ただし、店舗での取り扱い状況や在庫が流動的な場合があるため、注意が必要です。

アイリスオーヤマ「クールウェア」他:家電メーカーの技術力

家電製品で培った技術力を寝具にも応用しているのがアイリスオーヤマです。扇風機と併用することで効果を高めることを想定した製品など、独自の視点での開発が特徴です。シングルサイズの冷感敷きパッドであれば、3,000円台から6,000円台で展開されていることが多いでしょう。

「クールウェア 寝具シリーズ」は、冷感繊維だけでなく、放熱性の高い中綿を使用するなど、素材と構造の両面から冷却効果を追求しています。通気性の良いメッシュ素材や立体構造を組み合わせた製品も見られます。Q-max値は製品によるものの、0.3W/cm²以上のものが多いでしょう。吸湿速乾、抗菌防臭はもちろんのこと、製品によっては洗濯機で丸洗い可能なものもあります。

アイリスオーヤマの冷感寝具は、単なる接触冷感だけでなく、寝具全体の構造や通気性にも着目している点が特徴的です。エアコンや扇風機との併用で最大の効果を発揮するように設計されている製品も多く、より積極的に冷却効果を求める方には選択肢の一つとなり得ます。

東洋紡「ドライアイス®」:素材開発のプロフェッショナル

化学繊維メーカーである東洋紡が開発した高機能繊維「ドライアイス®」は、接触冷感性に特化したポリエチレン繊維です。多くの寝具メーカーがこの素材を採用しており、製品に「ドライアイス®使用」と明記されていることが多いでしょう。代表的な製品としては、ロマンス小杉の「冷感敷きパッド ドライアイス®」や、西川リビングの「接触冷感クール敷きパッド ドライアイス®使用」などがあります。価格帯はシングルサイズで5,000円台から1万円を超えるものまで幅広く、高価格帯の製品が多い傾向にあります。

この素材の特徴は、非常に高いQ-max値です。多くの製品で0.4W/cm²以上を実現しており、圧倒的な接触冷感性が最大の特長と言えます。吸湿速乾性も兼ね備えているため、蒸れにくい特性も持ち合わせています。東洋紡が直接冷感シーツを販売するのではなく、ロマンス小杉や西川、タンスのゲンなど、様々な寝具メーカーを通じて製品が展開されています。

とにかく「触れた瞬間の冷たさ」を最優先するなら、「ドライアイス®」を使用した製品を探すのが最も確実な方法の一つです。その冷感は非常に強力で、まさに「最強」の一角を担う存在です。ただし、肌触りはシャリ感が強く、価格も高めになる傾向があります。

老舗寝具メーカーの品質:ロマンス小杉、西川など

創業以来、寝具の品質にこだわり続けてきた老舗ブランドも、近年は冷感シーツの開発に力を入れています。高機能性はもちろんのこと、肌触りやデザイン性、耐久性など、総合的な品質の高さが特徴です。代表的な製品には、西川の「ひんやり敷きパッド」や、ロマンス小杉の「アイス眠EX」シリーズなどがあります。シングルサイズの敷きパッドで、5,000円台から1万円台以上の価格帯が一般的です。

Q-max値は製品によるものの、0.3W/cm²~0.4W/cm²程度のものが多く、バランスの取れた冷感を提供しています。高品質なレーヨンやキュプラ、独自の冷感複合素材など、肌触りの良い素材が多く採用されている点が特徴です。吸湿速乾、抗菌防臭に加え、寝具としての安定した品質(中綿の偏り防止、耐久性など)にも配慮されています。また、インテリアに馴染むような、落ち着いた色合いやデザインが多いのも特徴の一つです。

老舗寝具メーカーの冷感シーツは、単に冷感だけでなく、寝具としての総合的な質の高さを求める方におすすめです。価格は高めですが、長く使える耐久性と、上質な寝心地が期待できるでしょう。百貨店や専門店、公式オンラインストアなどで入手可能です。

無印良品・IKEA・ユニクロなどのライフスタイルブランド

ライフスタイルを提案するブランドも、冷感寝具を提供しています。

- 無印良品:シンプルなデザインと、天然素材を活かした寝具が人気です。冷感シーツとしては、「麻入りひんやり敷きパッド」や、指定外繊維(再生繊維)を使用した製品などが見られます。シングルサイズの敷きパッドで3,000円台から5,000円台程度。Q-max値は極端に高いわけではありませんが、自然なひんやり感と肌触りの良さが特徴です。自然な冷感と、肌への優しさ、そしてインテリアとの調和を重視する方におすすめです。

- IKEA:北欧デザインのシンプルでおしゃれな寝具が豊富です。冷感シーツとしては、ポリエステルやレーヨンなどを組み合わせた製品を展開しており、機能性とデザイン性を両立させています。シングルサイズの敷きパッドで2,000円台から4,000円台程度。おしゃれな寝室づくりをしながら、適度な冷感を得たい方におすすめでしょう。

- ユニクロ(エアリズム寝具):衣料品で人気の「エアリズム」素材を寝具に応用しています。ポリエステル、キュプラ、ポリウレタンなどを組み合わせた特殊素材で、接触冷感性はもちろん、吸放湿性、速乾性、なめらかな肌触りが特徴です。Q-max値は公開されていませんが、一般的な冷感シーツの基準(0.2W/cm²以上)を満たす程度のひんやり感があり、多くの方に快適に感じられるレベルです。シングルサイズのシーツで2,000円台から3,000円台程度。エアリズムの肌触りが好きで、寝具でもその快適さを味わいたい方には最適でしょう。吸湿速乾性が高く、蒸れにくいのが魅力です。

その他の注目製品(ECサイト高評価品など)

Amazonや楽天などのECサイトでは、様々なメーカーの冷感シーツが販売されており、中には驚くほどの高評価を得ている製品も見られます。価格帯は幅広く、シングルサイズで2,000円台のリーズナブルなものから、高機能モデルで1万円を超えるものまで多様です。

これらの製品には、0.4W/cm²以上を謳うものが多く、中には0.5W/cm²を超える超高Q-max値を誇る製品も存在します。ポリエチレンや特殊ナイロン、冷感鉱石を練り込んだ繊維など、独自の冷感技術をアピールしていることが多いでしょう。価格帯も比較的リーズナブルなものから、高機能モデルまで幅広く展開されています。

注意:ECサイトでの製品選びの注意点

ECサイトで製品を選ぶ際は、Q-max値などの性能表示が、公的機関の認証を受けているかを確認することが重要です。また、過剰な表現には注意が必要でしょう。レビューの質にも気を配り、サクラレビューに惑わされないよう、具体的な使用感が書かれたレビューや、写真付きのレビューを参考にすることをおすすめします。知らないブランドの場合、返品・交換ポリシーなども確認しておくと、万が一の時に安心です。

冷感シーツランキングから探す

オンラインショップや比較サイトでは、様々な冷感シーツのランキングが掲載されています。これらのランキングは、多くのユーザーの購入実績や評価を基に作成されているため、製品選びの参考になるでしょう。

ランキングを参考にする際は、単に上位にある製品を選ぶだけでなく、ご自身のニーズと照らし合わせることが大切です。例えば、ランキング上位の製品が必ずしもご自身の予算や肌触りの好みに合うとは限りません。Q-max値の高さで上位に来ているのか、それとも吸湿速乾性や肌触りの良さで人気を得ているのかなど、その製品が評価されているポイントを把握するようにしましょう。

私であれば、ランキングを見る時は、まず上位の製品の特徴をざっくりと把握します。その上で、レビューの数や平均評価、そして特にネガティブなレビューに目を通し、自分にとって許容できる範囲のデメリットかどうかを判断するようにしています。人気があるからといって、すべての人に合うわけではありませんから、ご自身の優先順位を明確にすることが肝心です。

また、ランキングは特定の時期やプラットフォームの傾向を反映していることがあります。そのため、複数のランキングを比較検討することで、より幅広い選択肢の中から、ご自身に最適な冷感シーツを見つけることができるでしょう。

おすすめ冷感シーツの選び方

前述の通り、あなたにとっての「最強」の冷感シーツは、一概に「最も冷たいもの」ではありません。ご自身のライフスタイルや重視するポイントによって最適な製品は異なります。ここでは、より実践的な選び方のヒントを提供します。

1. 予算と求める性能のバランスを考える

冷感シーツの価格帯は幅広く、数千円の手頃なものから一万円を超える高機能なものまで様々です。まずはご自身の予算を明確にし、その中でどのような性能を優先するかを決めましょう。例えば、ワンシーズンだけ使えれば良いのであれば、手頃な価格帯の製品でも十分かもしれません。しかし、長く愛用したいのであれば、耐久性や品質にこだわった少し高価な製品への投資も検討に値します。

2. 睡眠環境を考慮する

ご自身の寝室環境も、冷感シーツ選びの重要な要素です。エアコンや扇風機を常に使用するのか、それともできるだけ頼りたくないのかによって、求める冷感の強さや吸湿速乾性の度合いは変わってきます。湿度が高い寝室であれば、吸湿速乾性の高い製品がより快適さを提供してくれるでしょう。

3. 実際に「触れて」みる体験を重視する

可能であれば、店舗で実際に冷感シーツに触れてみることを強くおすすめします。Q-max値が高い製品でも、その肌触り(シャリ感、ゴワつき、滑らかさ)は人それぞれ好みが分かれるものです。特に肌が敏感な方は、実際に肌に触れることで、ご自身に合った肌触りかどうかを確認できます。実店舗では、肌触りだけでなく、厚みや重さ、裏面の滑り止め加工など、オンラインでは分かりにくい点も直接確認できるメリットがあります。

一方、オンラインストアやECサイトでは、取り扱い製品が豊富で価格比較がしやすく、自宅にいながら手軽に購入できる利点があります。しかし、質感や実際の冷感を確かめることはできません。購入チャネルを選ぶ際には、これらのメリット・デメリットを考慮し、特に肌触りが気になる場合は実店舗での確認を優先することをおすすめします。

ポイント:あなたに「最適」な製品を見つけるために

予算、睡眠環境、そして肌触りの好みを明確にすることが、最適な冷感シーツを見つけるための鍵となります。できれば店頭で実際に製品に触れて、その感触を確かめることをおすすめします。

冷感シーツ口コミの賢い見方

インターネット上の口コミやレビューは、実際に製品を使った人の生の声を知る上で非常に貴重な情報源です。しかし、全ての口コミを鵜呑みにするのではなく、賢く活用することが重要になります。

良い口コミと悪い口コミの両方をチェックする

製品のメリットだけでなく、デメリットや注意点についての悪い口コミにも必ず目を通しましょう。例えば、「冷たさが持続しない」「肌触りがゴワつく」「寝返りの音が気になる」といったネガティブな意見は、製品の弱点を示している場合があります。これらの情報が、ご自身にとって許容できる範囲のデメリットなのか、それとも致命的な問題となるのかを見極めることが大切です。

使用環境や体質との関連性を考慮する

口コミを読む際は、「エアコンと併用で効果絶大だった」「汗かきなのでこの吸湿速乾性が助かる」「肌が弱いけれど大丈夫だった」など、レビュー投稿者の使用環境や体質がご自身の状況に近いかを考慮するようにしてください。同じ製品でも、使う人や環境によって感じ方は大きく異なります。

リピート購入の有無に注目する

「今年も買い足しました」「これで○枚目です」といった、複数回購入しているレビューは、その製品に対する満足度が非常に高いことを示しています。実際に使い続けている人の声は、製品の信頼性や実際の使用感を測る上で、有力な情報となるでしょう。

私が何かを購入する際、特に高価なものや長く使うものについては、必ずレビューを時間をかけて読み込みます。特に、星5と星1の両方のレビューに目を通し、なぜその評価になったのかの理由を深掘りするようにしています。そうすることで、製品の全体像を把握し、自分にとって最適な選択ができると信じています。

冷感寝具を最大限に活かす方法

冷感シーツ単体でも効果は期待できますが、他のアイテムや寝室環境と組み合わせることで、その性能を最大限に引き出し、より快適な夏の眠りを実現できます。

エアコン・扇風機との組み合わせが「最強」

冷感シーツは、それ自体が室温を劇的に下げる機能を持つわけではありません。あくまで「体から熱を奪う」機能であり、シーツが体温で温まると冷感は薄れてしまいます。そのため、エアコンや扇風機との併用が、「最強」の快適さをもたらす組み合わせとなります。

- エアコンの活用:冷感シーツを使用することで、エアコンの設定温度を少し高めに(例えば、27~28℃程度)しても快適に眠れる場合があります。これは電気代の節約にもつながります。また、湿度が高いと汗が蒸発しにくく、冷感シーツの吸湿速乾性も十分に発揮されないことがあります。除湿モードを上手に活用することで、よりサラッとした寝心地を維持できるでしょう。寝入りばなだけ冷房を効かせ、その後は切れるように設定したり、弱冷房や送風に切り替わるように設定したりするタイマー設定も有効です。

- 扇風機・サーキュレーターの活用:冷感シーツの表面に風を当てることで、シーツにこもった熱を放散させ、冷感が復活しやすくなります。直接体に風を当てるのではなく、シーツの表面や室内の空気を循環させるように配置するのがポイントです。サーキュレーターで室内の空気を撹拌することで、部屋全体の温度ムラをなくし、効率的に涼しさを感じられます。

寝室環境の調整

寝室自体の環境を整えることも、冷感寝具の効果を高めるために重要です。

- 遮光・遮熱:日中の日差しを遮る遮光カーテンや遮熱カーテンを使用し、寝室の温度上昇を抑えましょう。

- 換気:寝る前に窓を開けて、室内にこもった熱気を排出することも効果的です。

- 湿度管理:除湿器の活用や、適切な湿度(50~60%)を保つことで、寝苦しさを軽減できます。水に濡らしたタオルを絞って室内に吊るす方法もありますが、寝る直前は湿度が高くなりすぎる可能性があるので避けた方が良いでしょう。

パジャマ選びも重要

冷感シーツの効果を最大限に引き出すためには、パジャマ選びも軽視できません。

- 吸湿速乾性:綿やレーヨン、モダールなど吸湿性に優れた素材、またはユニクロのエアリズムのような吸湿速乾性の高い機能性素材のパジャマを選びましょう。これにより、体から出る汗を効率的に吸収し、ベタつきを防ぎます。

- ゆったりとしたデザイン:体に密着しすぎず、空気の通り道ができるゆったりとしたデザインのパジャマがおすすめです。これにより、体と寝具の間に適度な空間が生まれ、放熱効果が高まります。

冷感シーツの下に敷くもの

冷感シーツは、敷き布団やマットレスの上に直接敷くのが基本ですが、より効果を高める工夫もあります。

- 通気性の良いもの:すのこベッドや、通気性の良いメッシュ素材のマットレスプロテクターなどを併用すると、シーツの下に熱がこもりにくくなり、より涼しさを感じやすくなります。

- 固めのマットレス:柔らかすぎるマットレスは体が深く沈み込み、接触面が増えることで熱がこもりやすくなる傾向があります。適度な固さのマットレスの方が、接触冷感の効果を感じやすい場合があります。

冷感シーツと併用したいその他のひんやり寝具

冷感シーツと合わせて使用することで、さらに全身の快適さを高めることができるアイテムがいくつかあります。

- 冷感枕パッド:頭部は特に熱がこもりやすく、寝苦しさの原因となるため、冷感枕パッドを使うと頭部を効果的に冷却し、寝つきを良くする効果が期待できます。寝返りを打つたびにひんやり感が得られるでしょう。

- 冷感ケット/タオルケット:体にかける寝具も冷感素材にすることで、全身の接触冷感効果をさらに高めることができます。冷感シーツと素材を合わせることで、統一された快適な寝心地を実現できます。

- 冷却ジェルマット/シート:直接的な冷却効果が非常に高いアイテムです。シーツの下に敷くことで、冷感が物足りないと感じる場合に補助的に使用できます。ただし、重さや硬さ、手入れのしやすさ、そして冷感が持続しにくいといった特性も考慮が必要です。

- 冷感パジャマ/ルームウェア:吸湿速乾性に優れた素材のパジャマやルームウェアを着用することで、寝具との相乗効果で汗によるべたつきをさらに軽減し、睡眠中の快適さを高めます。

あなたに最適な冷感シーツ最強の見つけ方

ここまで、冷感シーツの仕組みから選び方、主要ブランドの比較、効果的な使い方、そして関連アイテムに至るまで、多角的に掘り下げてきました。

補足:あなたにとっての「最強」とは?

結論から言えば、「全ての人にとっての最強」は存在しません。あなたの「最強」は、あなたの夏の夜の悩み、重視するポイント、予算、そして寝室環境によって異なります。

例えば、とにかく瞬間的な冷たさを求めるのであれば、Q-max値が0.4W/cm²以上のポリエチレン系素材を使った製品(ニトリNクールダブルスーパー、東洋紡ドライアイス®使用品など)が「最強」と言えるでしょう。サラサラとした肌触りと吸湿速乾性による持続的な快適さを重視するなら、レーヨンやテンセル™、キュプラを主原料とした製品(無印良品の一部、老舗寝具メーカー品、ユニクロエアリズムなど)が「最強」かもしれません。

価格と機能のバランスを最優先するなら、ニトリのNクールシリーズやしまむらのファイバードライが有力な候補となるでしょう。総合的な寝具としての品質やデザイン性も考慮するなら、ロマンス小杉や西川といった老舗寝具メーカー、またはIKEAなどのライフスタイルブランドの製品が「最強」の選択肢となる場合があります。さらに、洗濯のしやすさや耐久性を重視するのであれば、ポリエステル混紡で丸洗い可能な製品が「最強」かもしれません。

このレポートで得た知識を基に、以下の質問に答えながら、ご自身にとって最適な冷感シーツを選んでみてください。

- 最も重視するポイントは何でしょうか?(冷たさの強さ、肌触り、吸湿速乾性、手入れのしやすさ、価格など)

- どれくらいの期間、使用したいとお考えでしょうか?(ワンシーズン使い切りか、それとも長く使いたいか)

- 現在の寝室環境はどうでしょうか?(エアコンや扇風機は使用するか、湿度が高いかなど)

- アレルギーや肌の敏感さはありますか?(素材選びに影響します)

これらの問いに対する答えが、あなたにとっての「最強」の冷感シーツを見つけるための羅針盤となるはずです。

まとめ

ここまで、冷感シーツについて詳しく解説してまいりました。最後に、このガイドの重要なポイントをまとめます。

- 冷感シーツは主に接触冷感と吸湿速乾性の二つのメカニズムで体を冷やす

- Q-max値は触れた瞬間の冷たさを示す指標で、数値が高いほどひんやり感が強い

- 素材によって冷感の強さ、肌触り、吸湿性、速乾性が大きく異なる

- ポリエチレンは超冷感で速乾性に優れる一方、シャリ感があり、高機能品は高価な傾向にある

- レーヨンはなめらかな肌触りと優れた吸湿速乾性が特徴だが、洗濯には注意が必要な場合がある

- 冷感シーツを選ぶ際は、Q-max値だけでなく肌触りや吸湿速乾性、抗菌防臭などの機能性、そしてお手入れのしやすさも重要

- 冷感敷きパッド、ボックスシーツ、枕パッド、冷感ケットなど様々な種類があり、寝具全体での快適化が可能

- ニトリNクール、しまむらファイバードライ、東洋紡ドライアイス®使用品、老舗寝具メーカー品、ライフスタイルブランド品など、多様な人気ブランドが存在する

- エアコンや扇風機との併用が冷感シーツの効果を最大限に引き出す最強の方法である

- 寝室の遮光・遮熱、適切な換気、湿度管理も快適な睡眠環境に貢献する

- 吸湿速乾性に優れたパジャマや、すのこベッドなど通気性の良い寝具の下地も冷感効果を高める

- 冷感シーツは根本的に室温を下げるものではなく、あくまで体感温度を下げる補助的な役割を持つ

- 冷感シーツ単体で大幅な電気代節約には繋がらないが、エアコンの設定温度を無理なく1~2℃上げることで補助的な節電に貢献する可能性がある

- Q-max値が高い製品は肌触りがゴワつく場合があり、体質や肌の敏感さには個人差があるため、購入前の確認が推奨される

- 洗濯表示に従い、週に1回程度の頻度で洗濯し、完全に乾燥させて保管することで、清潔さと機能を保てる

- 冷感シーツの寿命は一般的に2~3シーズンが目安とされているが、適切な手入れで変わる場合もある

- 冷感枕パッド、冷感ケット、冷却ジェルマット、冷感パジャマなどの併用で、さらに快適な夏の睡眠環境を構築できる

- あなたにとっての「最強」の冷感シーツは、個人のニーズや寝室環境、予算によって異なり、本記事で得た知識を基にご自身の優先順位を明確にして選ぶことが大切